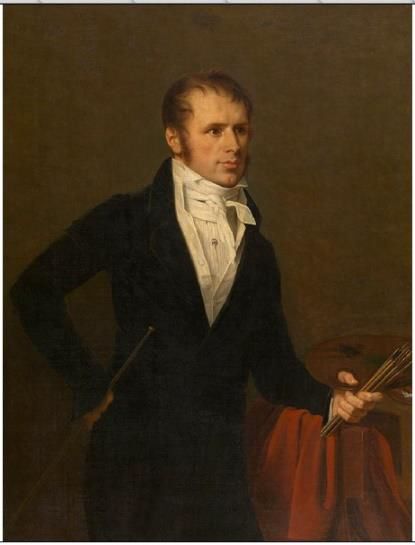

Robert LEFEVRE. 1755-1830. Artiste peintre.

Autoportrait représentant l’artiste dans son atelier. Circa 1820.

Dimensions : 24 x 31 – cadre de bois doré à palmettes 35,5 x 44

Particularité de l’oeuvre : cheveu de l’artiste décelé au cours de la restauration de la toile,

conservé dans la couche de peinture en haut à droite.

Sur ce tableau au format intimiste, le grand peintre Robert Lefèvre s’est fait représenter dans son atelier, devant son chevalet sur lequel est fixée une toile encore vierge, palette et pinceaux en main, prêt à exécuter une oeuvre dont les dimensions présagent une importance certaine. L’artiste qui porte une longue blouse sombre aux larges revers et cols, laissant ressortir une chemise blanche qui dégage bien son visage de trois-quarts, est assis jambes croisées sur une chaise dorée de style Empire aux revêtements de velours vert ; il semble observer son modèle, en tenant à sa main droite un pinceau et à sa gauche, le coude appuyé sur le dossier de sa chaise, un faisceau de pinceaux et sa palette qui dévoile les premières couleurs du tableau. La pause est élégante, les tons sobres laissant percevoir la lumière toute particulière d’un atelier de peintre ; celui de Robert Lefèvre était situé sur les bords de la Seine, à l’adresse huppée du 3 quai d’Orsay, en face des Tuileries. Une Légion d’Honneur discrètement épinglée au manteau du peintre, et dont la couleur rouge se retrouve de manière plus appuyée sur la palette, permet de dater notre toile après juin 1820, moment où Robert Lefèvre reçut la décoration des mains du roi Louis XVIII.

Un portraitiste de talent

Portraitiste d’une grande renommée, Robert Lefèvre est à son apogée sous la Restauration ; c’est sous l’Empire qu’il avait gagné ses titres en peignant différents portraits officiels de Napoléon ainsi que ceux des membres de la famille impériale, de la Cour et des grands dignitaires du régime. Robert Lefèvre était tout particulièrement apprécié de ses contemporains pour la grande ressemblance et la précision qu’il donnait aux visages de ses modèles ; de même, l’artiste s’attachait à rendre les détails des vêtements, des accessoires et décors aussi exacts que possible. Il avait enfin une facilité et une mémoire visuelle prodigieuse qui lui permettaient d’obtenir une ressemblance parfaite sans avoir le modèle sous les yeux. C’est ainsi qu’il s’était posté sur le passage du Premier Consul pour l’observer, avant de faire son portrait pour la ville de Dunkerque. Plus tard il réussit en six heures un portrait très ressemblant du pape Pie VII, alors que David, pour le réaliser avait demandé plusieurs séances de pose. De son vivant, les portraits de Lefèvre étaient sur le plan du talent, comparés à ceux de Gérard et Gros ; conscient de ces qualités, Vivant Denon, directeur général des Musées et Manufactures impériales, fera souvent appel à lui dans la commande des portraits officiels de l’Empereur.

Dès 1814, il s’attira les faveurs du nouveau régime en peignant le portrait de Louis XVIII sans séance de pose, entièrement de mémoire. Cette délicate attention lui vaudra d’être nommé peintre de la Chambre et de la Cour du Roi, et d’obtenir de nombreuses commandes de la famille royale ; en 1818, il est chargé, pour la Chambre des Pairs, du portrait officiel du roi en costume de sacre, et de plusieurs copies pour les grandes administrations du royaume. Au même moment, il doit réaliser pour la série des portraits des chefs vendéens, celui du général marquis de Lescure qu’il exécute avec succès d’après le modèle d’une miniature fournie par la famille, et qu’il présente au Salon. En 1822, il réalise le portrait du défunt duc de Berry, peint de mémoire après la mort du Prince, et présente au salon celui de Fontanes, Grand-Maître de l’Université ; suivent plus tard plusieurs commandes officielles notamment pour la duchesse de Berry, Charles X, ou encore la duchesse d’Angoulême, fille de Marie-Antoinette.

L’autoportrait de Robert Lefèvre

Vision personnelle d’un artiste sur sa propre personne, l’autoportrait est un exercice de style qui requiert une grande virtuosité, et montre souvent, si ce n’est un passage obligé dans la carrière d’un peintre, une évolution, un changement de statut, ou un aboutissement. Robert Lefèvre avait réalisé son premier autoportrait en 1804, portrait en buste aujourd’hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Caen. De nombreuses copies de cette oeuvre par ses élèves (dont Fleuriau et Elouis) montrent qu’elles étaient une sorte d’examen d’entrée dans son atelier.

A titre de comparaison, Robert Lefèvre peignit à la même époque et de manière brillante, les portraits de ses amis, les peintres Jean-Victor Bertin (1801), Pierre Guérin (1802), Jan-Franz Van Dael et Carle Vernet (1804) - [Ce dernier, père d’Horace Vernet, avait probablement appuyé la candidature de Lefèvre pour la Légion d’Honneur ; il est mentionné comme témoin dans sa prestation de serment en juillet 1820. Robert Lefèvre avait été pressenti pour l’Ordre de la Réunion en 1813 mais pas pour la Légion d’Honneur] – Ces portraits d’artistes où chacun fut représenté en buste, pinceaux en main ou placé devant un chevalet, furent exposés aux Salons des Arts où ils reçurent un grand succès et les meilleurs avis ; parmi eux, le Journal des Art écrit à propos de Guérin : Il semble qu’en peignant un grand Artiste, on doit, je ne sais par quelle influence secrète, sentir s’élever et redoubler son talent. Cette attitude est bien saisie (…).

En 1818, il est très probable que Robert Lefèvre pensât déjà réaliser un nouvel autoportrait, puisqu’il fit imprimer chez Delpech une « lithographie le représentant d’après son portrait ». L’artiste choisira de se représenter non plus en buste mais en pied, et plus particulièrement dans son atelier prêt à peindre, comme si le spectateur était le modèle.

Pierre Guérin, 1801

Portraits de peintre par Robert Lefevre

Jan-Frans van Dael, 1804

Carl Vernet, 1804

Autoportraits de Robert Lefevre, 1810 (Musée des Beaux-Arts de Caen)

Contexte de l’oeuvre

Fin novembre 1819, le Journal des Débats signale que si « Robert Lefèvre tient toujours la première place des peintres de portraits », il songe déjà à la retraite et pourrait céder sa place à Kinson… A la même date, dans sa correspondance avec une de ses meilleures élèves, Mlle Lucie Defermon, Robert Lefèvre évoque la maladie de son épouse qui l’attriste profondément et fait part de ses propres ennuis de santé (novembre 1819). A la même période, il fait sa première demande pour obtenir une pension et un logement au Louvre (archives inédites, série F21/511 aux Archives nationales) ; se sentant décliner, et en plein spleen, il confiera quelques années plus tard, en 1824, ses souvenirs de jeunesse et ses désillusions : (…) Lorsqu’on a parcouru une longue carrière (…), tout est à peu de chose près dans le monde faux ou trompeur ; il n’y a rien de réel et d’attachant que l’amitié pure et craie d’un coeur sans fard (…).

Robert Lefèvre est pourtant au sommet de sa carrière comme Peintre de la Chambre du Roi, il est reçu chevalier de la Légion d’Honneur en 1820. Parmi la haute société de l’époque, il est toujours de bon ton de se faire portraiturer par le grand Robert Lefèvre. Dans ses mémoires publiés en 1830, Lady Morgan y voit un homme extrêmement agréable et instruit. Son agrément consiste dans le « laisser-aller », et son instruction est celle d’une personne qui a vécu au milieu de grands événements et avec des personnages remarquables ou extraordinaires. Lefèvre a cet avantage en commun avec Gérard, dont une demi-heure de conversation vaut presque l’un de ses superbes tableaux. Si quelqu’un était capable de me faire rester tranquille en posant, ce serait Robert Lefèvre ; car, outre ses mérites propres, il en a un bien grand à mes yeux, celui de ressembler à Denon si exactement, de visage, de taille, de costume, de manières, même de prononciation et d’accent, que l’illusion a été un instant complète (…) Elle ajoute plus loin : L’un des meilleurs portraits de Napoléon est de Robert Lefèvre, qui en a fait faire sous ses yeux 55 copies pour différentes personnes. Chercher à se procurer l’impériale ressemblance était une des mille flatteries alors en usage (…).

Robert Lefèvre et Jean-Baptiste-Claude Odiot

On attirera encore l’attention sur un des plus beaux portraits que Lefèvre réalisa au cours de ces années 1820-1822, celui du grand orfèvre Jean-Baptiste-Claude Odiot (1763-1850), conservé au Détroit Institut of Arts, dans lequel on observe plusieurs similitudes dans le traitement de l’oeuvre : cette même grâce dans les gestes et la même posture du personnage, les jambes croisées, le cadrage à droite de la toile dans une atmosphère de clair-obscur. On soulignera encore qu’Odiot porte de manière tout aussi discrète la Légion d’Honneur qu’il avait obtenu en 1814, comme capitaine de la Garde Nationale, lors de la défense de la barrière de Clichy sous les ordres de Moncey. Etant l’exact contemporain de l’esquisse de notre autoportrait, on se plairait à voir dans le portrait d’Odiot, un jeu de miroir dans lequel l’artiste est en train d’oeuvrer pour son commanditaire. Cette comparaison est tout à fait plausible lorsque l’on regarde la vie de ces deux grands personnages qui ont fait leur fortune grâce à Napoléon. Odiot est aussi à l’apogée de sa carrière, exposant à nouveau aux Expositions des produits de l’Industrie de 1819 et 1823.

Souhaitant oeuvrer à sa propre postérité, il fait connaitre sa volonté en 1819, de donner au Gouvernement, des modèles d’orfèvrerie issus de son atelier, don qui se concrétisera sous Louis-Philippe en 1835. C’est entre 1819 et 1820 qu’Odiot réalise plusieurs commandes exceptionnelles comme l’écritoire en vermeil du prince Talleyrand, le service du comte Branicki, du prince d’Orléans et celui du prince Nicolas Demidoff. On notera qu’à la même date, en 1820, Robert Lefèvre peint le portrait du fils de ce prince, Anatole Demidoff, futur époux de la princesse Mathilde, ce qui n’est pas sans rappeler les liens qu’entretiennent tous ces artistes. En 1825, Odiot décide de céder les rênes de son atelier à son fils Charles-Nicolas.

Aboutissement d’une oeuvre aujourd’hui perdue ou qui ne fut finalement pas réalisée, l’esquisse de l’autoportrait de Robert Lefèvre est sans conteste le reflet non seulement d’une brillante carrière de peintre mais aussi des aspirations et de l’image contemporaine du monde des arts. Notre autoportrait est l’émouvant hommage d’un artiste à son art.